1. 救良人愣頭青當街劫法場

仲夏時節,烈陽炙烤著大地,連微風都帶著焦灼的氣息。

農人抬頭望天,眼裡盡是擔憂。

“賊老天,今年不會大旱罷?”

“誰知道呢?都晴了一整月了。”

刑場四周,人聲嘈雜,議論紛紛。

“噯,這月殺了幾人了?”

“這是第三回了罷?”

“那豈不是殺了兩百人了?這番殺戮,也是作孽……”

“噓——這話也說得?仔細你的皮!”

沒有想象中的陰風陣陣,刑場廣闊,跪著整整齊齊百餘號人,老幼皆有,最小的不過百日,最老的已兩鬢霜白。

只待午時三刻,刑場四周待命的上百學徒便要施展雷訣,於瞬息之間,奪去這一百條性命。

刑場四周聚滿了圍觀的百姓,有人低聲交談,也有人縮著脖子不敢作聲。

坊間早有傳言,這批死囚多是無辜牽連之人,甚至還有幾個原本是青華門下的散修弟子,不知為何一夜之間竟成了邪祟同黨。

更有人私下議論,此事怕是青華門內部權鬥之果,幕後主使借個由頭殺人滅口罷了。

可世人再如何揣測,終究無人敢在這等場合提出半點異議。

“最俊的那個……最俊……最俊……黑乎乎一片,何來俊之可言?”

遊稚身著粗布衣衫,縮在人群邊角,低聲嘀咕:“嘖,師父果然說得對,女子最是麻煩!都要成親了,竟還記掛甚青梅竹馬?”

幾日前,遊稚在殺手堂口一索會接了這個古怪的劫囚任務。

發佈任務者乃是一名待字閨中的小姐,僱人傳話時,唯有一句“死囚裡最俊的那人”。

送話的喜婆倒是個健談的,一捧瓜子,便把那位小姐的心事和盤托出。

什麼兩人曾是情投意合的一對,怎奈小姐的父親執意將她嫁與錢莊掌櫃之子,生生拆散一對鴛鴦云云。

更不巧的是,那位有情郎竟被青華門當作邪祟捉了去。

小姐無奈之下,只得偷了些自己的嫁妝,請人來劫囚。

可青華門的刑場,豈是尋常殺手敢擅闖的?

一眾老江湖一聽,忙不迭地退避三舍。

唯有遊稚,這個從小生長在山上的愣頭青,對世事毫無概念,眼裡唯有百兩酬金,當即就攬了這樁生意。

“罷了罷了,拿人錢財,替人消災,本不該多言。”遊稚低聲自語,“只是關押了十日有餘,人不人鬼不鬼的,還個個垂首望地,也不抬起頭讓小爺瞧瞧。”

此時刑場後方忽然有云飄落,方至地面,便轟然化開,揚起一陣白霧,將來人襯得宛若謫仙一般。

他一襲白衣,腰間僅束一條玉色絛帶,衣袂翻飛,倒稱得上是超然脫俗。

片刻後,一名學徒快步上前,那人便微微頷首,附耳低語幾句。

學徒頻頻點頭,沒多久便轉身回到號令臺,朗聲道:“師尊傳令,天有異象,恐遲則生變,命即刻行刑!”

百餘學徒立刻站直身體,右手雙指夾雷符,左手背劍而立,神色漠然,顯是早已習慣這等“兵不血刃”的屠殺。

遊稚在心裡暗罵一聲,行刑時間竟提前了半個時辰,他卻連要救的是何人都尚未尋見!

如今情勢陡變,刑場四周的百姓亦是震驚不已,提前行刑之事,實乃罕見。

究竟是何方神聖,竟令青華門掌門如此心急?

“雷來——!”

學徒齊聲吟誦雷訣,遊稚“嘖”了一聲,若是雷訣落下,這刑場之中再無人可活。

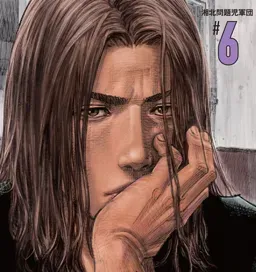

他眯眼迅速掃視一圈,百名囚犯皆低頭顫抖,唯有一人,仰頭望天,眼裡盡是不甘與苦澀。

遊稚自幼跟隨師父在山上隱居,不諳世事,何曾見過這等複雜情緒?

至於相貌,他更是無甚概念,唯覺那人樣貌順眼,或許便是“俊”了。

那人披著一身殘破囚衣,後背密佈傷痕,有些已經結痂,有些仍舊滲著血。

他忽然垂下頭,似是決定認命一般,卻在雷訣吟誦至最後一字時,倏然睜開雙眼,眸中恨意翻湧,彷彿要擇人而噬。

“罷了,就你罷。”

遊稚暗自嘀咕一聲,鎖定目標,腳下一錯,便如飛隼般竄入刑場,眨眼間將那男子一把抱起。

就在此刻,百名學徒同時指天,雲間雷光炸裂,狂風驟起,萬物震顫!

吟誦聲停在最後一字“斬”上之時,第一道雷霆便悍然劈落!

光芒耀眼,百姓皆驚叫著捂住眼睛,不能目視那天雷之威。

整整一百道刑罰之雷接連落下,每一次閃光便代表著一條性命消逝。

然而,最後一道雷尋不見受罰之人,竟憤然劈向距離最近的學徒,那少年甚至來不及呼喊,便焦黑倒地,化作一縷青煙。

“怎少了一名死囚?!”主持雷刑的學徒惶恐大喊,四下張望,兀自奔走察看,神色驚疑不定,“大白天的,難道是見鬼了不成?”

刑場頓時一片譁然。

青華門乃天下正道魁首,守護人間千載有餘,竟有人膽敢在他們眼皮底下劫囚?

霎時間吵嚷之聲四起,猶如沸水翻騰一般嘈雜。

那白衣男子再度踩著祥雲落至號令臺,對那學徒低聲訓誡幾句,旋即揚手便是一掌,清秀少年的臉登時腫起。

第三掌落下時,他整個人被猛然掀飛,重重摔在地上,額角磕出一片血跡。

白衣男子運氣發聲,溫潤嗓音宛若世間最精妙的銀鈴,清亮而又中氣十足,傳入每個人的耳中:“六八號魔徒暗通妖王,亂我刑場,傷我門生性命。諸位不必擔憂,我青華門自會全力緝拿欽犯,還一方清寧。”

“謝師尊——”

惶恐的百姓拉長尾音,齊齊俯身唱喏,心中卻是翻江倒海。不一會兒,眾人紛紛議論起來。

竟然有人能在上百名青華門弟子與上師眼皮底下救人,行動速度甚至比刑罰之雷更快,這究竟是何等人物?

然而那上師卻並未多言,只冷著臉踏雲而去,留下一群學徒手忙腳亂收拾殘局。

而此時,遊稚已抱著那昏迷的青年疾奔數里,鑽進一處山洞歇息。

他深深吸了口氣,拍了拍胸口,意猶未盡地道:“哼,我當青華門是何等厲害,原來也不過如此。空有術法,實戰卻一塌糊塗,真到了拼命的時候,誰會乖乖站著聽你把咒唸完?”

遊稚的無名師父信奉的便是天下武功,唯快不破。

雖說他跟著師父學了不少打鬥功夫,但最拿手的卻還是——跑路。

方才那情勢,若是換作旁人,定然難以全身而退,可對遊稚而言,不過是閒庭信步一般。

他瞅了眼地上昏迷的青年,伸手拍了拍他的臉,見毫無反應,便隨手撥開他散亂的頭髮,仔細端詳,不耐煩道:“嘁,過得什麼日子?面黃肌瘦,形銷骨立,竟還有姑娘願意為你投金百兩?這模樣若是送去婚宴,只怕還要被笑掉大牙罷。”

他伸手在青年頸側探了探脈,見他氣息平穩,只是昏厥未醒,便搖搖頭,笑道:“罷了罷了,小爺救人救到底,帶你去洗洗罷,莫要汙了小爺的眼。”